Beilage 40:

14 Hans Jürgen Scheurle: Das Gehirn ist nicht einsam – Resonanzen zwischen Gehirn, Leib und Umwelt, Stuttgart 2013

revid.201505

| zur Übersicht | |

| Merkblatt- Beilage 40: |

|

| Wenn die Wahrnehmung das Steuernde ist | |

| Zur Aktualität der Nervenfrage | |

| Thomas Hardtmuth | |

| Gibt es motorische Nerven? Diese auf den ersten Blick akademische Frage erweist sich bei genauerem Hinsehen als eine Thematik von großer anthropologischer und vor allem sozialer Tragweite. Wohl selten ist Rudolf Steiner so energisch gegen ein physiologisches Paradigma ins Feld gezogen und hat es zu einer bislang wenig bedachten Ursache einer kranken Arbeitswelt erklärt. Es gibt nur sensible Nerven, betonte er mit immer wieder neuem Nachdruck und hinterließ seinen Anhängern die nicht leichte Aufgabe, dieser Aussage im harten Gegenwind der etablierten Physiologie ein stabiles erkenntnistheoretisches Fundament zu geben. Das Faktum der efferenten Leitung stellt dabei ein Hauptproblem dar. Seitdem sind zahlreiche, z. T. kontroverse, z. T auch polemisch engagierte, aber durchweg gewichtige Beiträge geliefert worden, die einen Diskurs in Gang halten, dessen Bedeutung allgemein noch gar nicht ausreichend realisiert wird. – Anlässlich der Neuausgabe von Wolfgang Schads Die Doppelnatur des Ich – Der übersinnliche Mensch und seine Nervenorganisation soll hier ein Beitrag zum Thema gegeben und ein aktueller Überblick versucht werden. | |

| 1 Zerebrozentrisches Menschenbild | |

| Der Auffassung von den motorischen Nerven liegt eine Vorstellung zugrunde, die das Ich des Menschen wie einen kleinen Baggerfahrer im Gehirn vermutet, von wo aus er seine Körpermaschine steuert. Die Theorie von efferenten, d.h. vom Zentrum zur Peripherie führenden Leitungen setzt eine solche zentrale Steuerungsinstanz ja schon voraus; von motorischen Nerven kann man nur in Verbindung mit einem zerebrozentrischen Menschenbild sprechen. Nun ist diese Lehre in der modernen Denkweise so fest verwurzelt, dass jeder Zweifel daran als absurd abqualifiziert werden muss. Wenn wir sie allerdings konsequent zu Ende denken, werden wir doch mit essentiellen Fragen konfrontiert, die eine Revision der tradierten Vorstellungen dringend nahelegen. | |

| Die Verortung des Ich im phänomenalen Niemandsland von neuronalen Netzwerken ist schon im Ansatz ein hoch spekulatives Unternehmen. Da liegt eine Grundannahme vor, die sich jeder realen Beurteilbarkeit entzieht, weil sie auf einer paralogischen, ja magischen Voraussetzung fußt, nämlich der, dass mentale Prozesse durch den Hirnstoffwechsel erzeugt würden. | |

| Doch wie geht aus dem bioelektrischen Geflimmer von Aktionspotentialen in meinem Großhirn ein Erinnerungsbild an meine Großmutter hervor? Es geht also um eine Behauptung, deren erkenntnistheoretische Zulässigkeit weder vertretbar noch bezweifelbar ist, weil sie keinen phänomenalen Kontext hat, auf dem überhaupt sachgemäß diskutiert werden könnte. Die Verortung des Ich im Hirnstoffwechsel ist ein Phantomgedanke.¹ Es ist eigentlich eine Gespenstergeschichte, die da erzählt wird, ohne die aber die Lehre von den motorischen Nerven gar nicht aufrechtzuerhalten ist. – Das ist der erste zentrale Punkt. | |

| 1 Stefan Brotbeck: Das entzauberte Hirngespinst, Zürich 2007; vgl. auch ders.: Kehraus für Phantome – II. Die Neurometaphysik und das Denken, in: DIE DREI 7/2006. [vgl. Phantomgedanken] | |

| Die aktuelle Diskussion um das Geist-Gehirn-Problem zeigt eine deutliche Schwellensituation: Entweder wir finden die Kraft des Realisierens des tatsächlich Gegebenen (was die eigentliche Angelegenheit der Anthroposophie ist), oder wir fallen zurück in die bequem zu denkende Theorie einer imaginären, superioren Steuerung, die tausend Gesichter hat und so alt ist wie die Geschichte der Unfreiheit des Menschen. Das Bequeme daran erleben wir in den modernen Zeiten mit all diesen Fernbedienungen, wenn wir Knöpfe drücken und damit Autoscheiben, Klimaanlagen, Fernsehgeräte und Gardinen in Gang setzen, wenn wir uns per Computer in virtuellen Welten bewegen oder wenn Militärs bei Kaffee und Sandwich am Bildschirm Drohnen und Raketen im Feindesland herumfliegen lassen. Das ist die allgegenwärtige, »ahrimanische«[a] Suggestion vom Maschinenmenschen, der unverwundbar und behaglich aus einer sicheren Isolierkammer die Dinge des Lebens steuert und im Griff hat. | |

| Wo also ist das Ich? Im Physikunterricht stellte mein verehrter Lehrer uns Schülern einmal die Frage: Wo sehe ich eigentlich? Im Auge? Auf der Großhirnrinde? Oder bin ich draußen bei dem Gegenstand? Aber was ist das, was da hinausgeht zu dem Gegenstand? – Dieses Fragen war eine große pädagogische Tat, denn sie hat bei mir einen lebenslangen Erkenntnisprozess in Gang gebracht. | |

| nach oben | |

| 2 Leib und Maschine | |

| Die zweite Frage ist nun, was überhaupt efferente Leitungen innerhalb eines lebendigen Organismus sein könnten. Die Anleihe bei der Technik – dass z.B. Wasser oder Strom von einem Zentrum in die Peripherie gepumpt bzw. geleitet werden – ist gar zu verführerisch, um das Prinzip efferenter Nervenleitungen zu erklären. Eine Denkfalle, in die man auch als anthroposophisch geschulter Beobachter immer wieder hineintappt, weil wir in unserer technophilen Zeit von mechanistischen Erklärungsmustern oft mehr geprägt sind, als wir wahrhaben wollen. Die Emanzipation der Physiologie aus der Eindimensionalität einer monokausalen Logik wird noch dauern. | |

| »Allein noch wäre zu wünschen, dass zu einem schnelleren Fortschritt der Physiologie im Ganzen, die Wechselwirkung der Teile eines lebendigen Körpers sich niemals aus den Augen verlöre; denn bloß allein durch den Begriff, dass in einem organischen Körper alle Teile auf einen Teil hinwirken und jeder wieder auf alle seinen Einfluss ausübe, können wir nach und nach die Lücken auszufüllen hoffen.« – Johann Wolfgang Goethe, 1796² | |

| 2 Johann Wolfgang Goethe: Zur Morphologie: Von den Vorteilen der vergleichenden Anatomie und von den Hindernissen, die ihr entgegenstehen, 1796, in: ders.: Naturwissenschaftliche Schriften, hrsg. von Rudolf Steiner, I. Band, 4. Aufl. Dornach 1982, S. 329. | |

| Ein Organismus ist keine Maschine und seine Leitungsbahnen bzw. deren »Inhalte« gehorchen ganz anderen Gesetzmäßigkeiten als die von Pumpen oder Generatoren. Das Produkt einer Maschine ist immer etwas anderes als die Maschine selbst, bei einem Organismus sind Erzeuger und Erzeugnis dasselbe. | |

| »Das lebendige System ist genau das Gegenteil einer Maschine, in der die Struktur des Produkts in kritischer Weise von den starr vorprogrammierten Operationen der Einzelteile abhängt. In einem lebendigen System bestimmt die Struktur des Ganzen die Tätigkeit der Teile; in einer Maschine bestimmt die Tätigkeit der Teile das Ergebnis.« – Paul Alfred Weiss³ | |

| 3 Zitiert nach Bernd Rosslenbroich, Peter Heusser: Entwurf einer organismischen Systembiologie, in: Jahrbuch für Goetheanismus 2010, S. 12. | |

| nach oben | |

| 3 Homunkulus | |

| Die Grundlagen, auf die sich die Theorie der motorischen Nerven stützt, basieren auf artifiziellen, experimentellen Beobachtungen. Luigi Galvani [b] stellte Zuckungen an einem Froschschenkel fest, wenn man diesen mit einem Bimetall (Eisen und Kupfer), das in eine Salzlösung getaucht war, berührte. Hermann von Helmholtz [c] wies die Nervenleitgeschwindigkeit nach, indem er ebenfalls einen Froschschenkel im Bereich der Hüfte elektrisch stimulierte, wobei es nach einem winzigen Zeitintervall zu einer Kontraktion der Wadenmuskulatur kam. Der kanadische Neurochirurg Wilder Penfield [d] führte elektrische Stimulationen am offenen Gehirn von wachen Patienten | |

| durch (die Schädeldecke wurde dabei unter lokaler Betäubung eröffnet; das Gehirn selbst ist völlig schmerzunempfindlich), wobei es zu Zuckungen im Bereich einzelner Muskeln kam. Damit erstellte er eine Art Karte des motorischen Kortex, den sogenannten Homunkulus, wo jeder Muskel mit einer bestimmten Stelle auf der vorderen Zentralwindung des Gehirns korreliert ist, gewissermaßen ein ins Gehirn hineinprojizierter, kleiner deformierter Mensch, der von hier aus seinen Körper steuert. Seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist dieser Homunkulus in jedem physiologischen Lehrbuch zu finden. Allerdings sind in der Zwischenzeit einige ernsthafte Fragezeichen hinter diese Doktrin gesetzt worden. Interessant sind dazu die Arbeiten von Michael Graziano [e] von der Princeton Universität in New Jersey, die er erstmals 2002 im Magazin „Neuron” vorstellte.⁴ |  |

| 4 M.S.A. Graziano, C.S.R. Taylor, T. Moore: Complex movements evoked by microstimulation of precentral, in: Cortex. Neuron 34 (5): 841-851 (2002). | |

| Penfield hatte seine Stimulationen am motorischen Kortex mit einer Impulsdauer von ca. 50 Millisekunden durchgeführt, was aber nicht der physiologischen Reizdauer einer normalen Bewegung entspricht; diese ist wesentlich länger. Graziano stimulierte nun ebenso wie Penfield verschiedene Orte der primären motorischen Rinde bei Affen, allerdings jeweils 500 Millisekunden lang; es zeigte sich nun überraschend, dass dies nicht zu Zuckungen einzelner Muskelgruppen führte, sondern die Affen nahmen jeweils ganz bestimmte Positionen im Raum ein oder führten eine komplexe, koordinierte Bewegung aus, an der verschiedene Muskelgruppen beteiligt waren. Bei punktueller Reizung einer definierten Stelle, die nach der herkömmlichen Vorstellung zur Kontraktion einzelner korrespondierender Muskeln hätte führen müssen, machten die Affen beispielsweise eine Greifbewegung mit der Hand und führten diese dann zum Mund. Bei einer anderen Reizlokalisation verzog er das Gesicht, hob den gebeugten Arm nach oben und drehte den Kopf zur Seite, wie bei einer Abwehrbewegung. Es scheinen also auf dem sogenannnten motorischen Kortex eher ganze Handlungsbilder repräsentiert zu sein und nicht einfache Schalter, die einzelne Muskeln an- und ausschalten. | |

| Die Theorie der linearen neuromuskulären Steuerung ist damit höchst fragwürdig geworden. Was sich hier zeigt, kann auch ganz anders gedeutet werden. Unter Normalbedingungen ist eine Handlung das primäre Phänomen, die Vorstellung davon ist eine Sekundärerscheinung. Wenn ich meinen Kaffee umrühre, ist mein Ich tatsächlich mit Tasse, Kaffee und Löffel verbunden. Es gibt da keine primäre Vorstellung, wie der Löffel zu halten und zu drehen ist, dass der Kaffee nicht herausspritzt, sondern die Handlung wird aus dem Kontext von Tasse, Löffel und Kaffee heraus geboren, weil mein Ich in den Gesetzmäßigkeiten der Dinge unmittelbar darinnen steckt, wie Rudolf Steiner auf seinem bis heute meist unverstandenen, 1911 in Bologna gehaltenen Vortrag betonte.⁵ Es ist eine Frage des Realisierens dessen, was tatsächlich vorliegt. Ich steuere den Vorgang nicht, sondern ich bin als Bewegender in den physikalischen Eigenschaften der Dinge selbst anwesend. Wollte ich den Vorgang primär vom Denken, also vom Gehirn her ganz bewusst steuern, müsste ich tagelang rechnen, wie so etwas motorisch – »maschinell« –umzusetzen ist. Der Vorgang des Umrührens wird auf der Hirnrinde als Bewegungsbild gespiegelt, was ich mir sekundär bewusst machen kann. Die berühmten Libet’schen Experimente, mit denen man die Unfreiheit des menschlichen Willens beweisen wollte, haben eigentlich etwas ganz anderes bewiesen, dass nämlich die Vorstellung bzw. das Bewusstwerden der Bewegungsabsicht ein sekundäres Phänomen ist und somit die Steuerung durch ein zerebrozentrisches Ich fragwürdig wird. Libet [f] konnte zeigen, dass dem Bewusstwerden einer Bewegungsabsicht ein Bereitschaftspotential auf der Hirnoberfläche um 200-300 Millisekunden vorausgeht, das Bewegungsgeschehen als primäres schon in Gang ist, bevor das Gehirn-Ich eine Vorstellung davon bildet. Dies bedeutet nicht einen bewusstlosen Vorgang, nein, das Ich ist dabei fließend in dem Sachverhalt der Welt selbst anwesend, leibfrei oder was wir auch die Selbstvergessenheit nennen. Indem wir nun aber die Handlung fest-stellen, d. h. bewusst machen, spiegeln wir den Vorgang an der ›Festigkeit‹ unseres Leibes. | |

| 5 Rudolf Steiner: Vortrag am 8. April 1911 in Bologna auf dem 4. Internationalen Kongress für Philosophie, als Autoreferat unter dem Titel Die Psychologischen Grundlagen und die Erkenntnistheoretische Stellung der Anthroposophie veröffentlicht in: ders.: Philosophie und Anthroposophie. Gesammelte Aufsätze 1904-1923 (GA 35), Dornach 1984, S. 111-144. | |

| Kommen wir zu der Gehirnstimulation zurück. Da zwischen der Handlung und der Vorstellung dieser Handlung eine ganz enge resonanzartige Verschränkung besteht, ist es durchaus möglich, dass wir durch die künstliche Hirnstimulation, was in diesem Fall einer artifiziellen Generierung einer phantomartigen Bewegungsvorstellung entspricht, dafür sorgen, dass der Wille bzw. die Bewegung genötigt werden, in dieses Bild hineinzufließen, weil beides so eng verwoben ist. Gern wird von Hirnforschern eine Geschichte von Wilder Penfield zitiert. Er führte eine Hirnstimulation bei einer Patientin durch, worauf deren rechter Arm nach oben »gefahren« ist. Auf die Frage, warum sie den Arm hebe, gab sie (brav) zur Antwort: »Weil ich es wollte!« – eine höchst listige Technik mephistophelischer Suggestion! Was hätte sie antworten sollen? »Weil sie meinen Gyrus präzentralis gereizt haben!?« Es ist durchaus möglich, dass dieser Patientin durch die Elektrostimulation ein phantomartiges Gefühl von Absicht aufgenötigt wurde, was aber mit den wirklichen physiologischen Verhältnissen nichts zu tun hat. Die naheliegende, aber kurzsichtige Schlussfolgerung aus solchen Versuchen ist ja nun die, dass der motorische Impuls zu einer Bewegung vom Gehirn ausgeht, was aber mitnichten der Fall ist, denn der Impuls für die Bewegung ging in diesen Fällen von den Elektrosonden der Herren Penfield und Graziano aus und nicht vom Gehirn oder vom Ich des Patienten. Das dadurch erzeugte Bewegungsartefakt kommt in dieser Form in der Wirklichkeit gar nicht vor, weil der ›motorische‹ Nervenimpuls hier nicht wie im Normalfall von der Peripherie her induziert wird, sondern künstlich und gewaltsam vom Gehirn her gewissermaßen durch den Nerv »hindurchgeschoben« wurde, was ein großer Unterschied ist. Und hier sind wir bei der zentralen Organismusfrage, ob wir das Geschehen in den Leitungsbahnen überhaupt technisch im Sinne einer steuernden Signalübertragung denken dürfen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich die Wachstumskraft der Bäume zentrifugal denke, dass sie quasi mechanisch aus der Erde von innen heraus geschoben werden, oder ob ich die Wachstumskraft in der Peripherie ansiedle, in die die Blätter und Blüten in gleichsam schlafender Sympathie und Hingabe hineinwachsen, von der sie angesaugt, herausgelockt werden. | |

| nach oben | |

| 4 Trennung und Anziehung | |

| Wir dürfen es als ein Grundgesetz des Lebens ansehen, dass all das, was ursprünglich in einer Ganzheit verbunden war, was koevolutiv aus einer mehr symbiotischen Einheit in ein Getrenntes gegliedert wurde, dass zwischen diesen getrennten Dingen eine lebendige Affinität bleibt. Zwischen dem männlichen und dem weiblichen Organismus besteht eine wohlbekannte Affinität, weil sich beide aus einem androgynen Urorganismus heraus differenziert haben. Ein Mensch entwickelt sich aus einer befruchteten Zelle und gliedert sich in unzählige Einzelzellen und Organe, die aber zeitlebens ihren Zusammenhang untereinander nicht verlieren. Diesen Zusammenhang nennen wir biologisch einen Organismus, auf der seelischen Ebene sprechen wir von sympathischen Anziehungskräften. Ein kleines zartes Grashälmchen, welches die Asphaltdecke der Straße mechanisch nach oben stemmt, ist Unsinn. Aber wenn wir es von der Sonne »angesaugt« denken, dann wird es verständlich. Es ist die Kraft der Sonne, d.h. die Kraft der Peripherie, die den Asphalt sprengt und nicht die mechanische Energie eines zentrifugalen Säftestroms innerhalb des Grashalms. Ein analoger Zusammenhang besteht zwischen neuronaler Efferenz und der Notwendigkeit einer Bewegung, die von einem Sinnkontext in der Außenwelt veranlasst wird – im Sinne eines Anziehungsverhältnisses ontologisch zusammengehöriger Dinge. | |

| Die Lichtkraft der Sonne im Sograum der Peripherie und das zentrifugale Wachstums der Pflanzen gehören ontologisch zusammen, was unschwer einzusehen ist. Ebenso gehören die Handlungen des Menschen und der »Sograum« seiner Schicksalskonstellation, in welchen die Handlungen »hineinwachsen«, ontologisch zusammen; das nennen wir Karma [g]. | |

| Vielleicht können wir es durch eine einfache Vorstellungsübung deutlicher machen. Zwischen einer Blüte und dem Bild der Sonne besteht durch den jeweiligen Strahlenkranz eine Art morphologische Resonanz. Ein ähnlicher Zusammenhang besteht zwischen unserer Schädelkalotte und dem Raum unseres Erlebens. Als Erdenbewohner sind wir immer von einem Horizontkreis umgeben, über den sich das Halbrund des Firmaments aufspannt, eine Halbkugel wie unsere Schädelkapsel. Nun besteht eben zwischen diesen analogen geometrischen Gebilden ein vielschichtiger Zusammenhang. Der Raum unseres Erlebens reicht von den Sternen über die Wolken und Farben des Himmels, die Landschaften bis hin zu unserer unmittelbaren Umgebung, ja auch unser Leib gehört zu diesem Raum, der all das sinnlich Erlebbare enthält. Selbst unsere inneren Organe spüren wir zumindest zeitweise. Auch unseren Hirnschädel erleben wir gelegentlich als Kopfschmerz, aber dieser geht lediglich von den Hüllen, von den Hirnhäuten aus. Was von unserem Erleben absolut ausgeschlossen ist, ist unser Gehirn. Das Innere unserer Schädelhalbkugel ist eine Art Negativ des äußeren Erlebnisraums, wo das Ich sich gerade nicht aufhalten kann. In allen Welterscheinungen können wir als wahrnehmendes und mitfühlendes Ich anwesend sein, nur nicht im Gehirn. Subjektiv wissen wir gar nicht, dass wir ein Gehirn haben. Auch der tiefsten meditativen Erfahrung bleibt der Zugang zu den Hirnprozessen verschlossen.⁶ Insofern stellt ein zerebrozentrisches Menschenbild die tatsächlichen Verhältnisse geradezu auf den Kopf. Wie wir den Spiegel nicht anschauen können, sondern nur das, was sich darin spiegelt, so können wir das Gehirn an sich nicht wahrnehmen, fühlen oder spüren. Das Gehirn tut auch nicht »weh«, denn es liegt jenseits unseres inneren Erlebnishorizonts, ist wie ein »schwarzes Loch« im Kosmos des Mitgefühls. | |

| 6 Wolf Singer, Matthieu Ricard: Hirnforschung und Meditation – Ein Dialog, Frankfurt 2008, 34 ff. | |

| Aber wie ist nun die lebendige organische Affinität der beiden Halbkugeln, des Erlebensraumes und seines Widerlagers, dem Gehirn, beschaffen? Wieder dürfen wir Gehirn und Umwelt ontologisch nicht getrennt, sondern auseinander hervorgehend denken, auch wenn das große Schwierigkeiten bereitet. | |

| »Im Kopf trägt wirklich der Mensch das Abbild des Kosmos in sich. Das rund geformte menschliche Haupt ist ein solches Abbild. Durch eine Antipathie des Kosmos schafft der Kosmos ein Abbild von sich außerhalb seiner. Das ist unser Haupt. Wir können uns unseres Hauptes als eines Organs zu unserer Freiheit deshalb bedienen, weil der Kosmos dieses Haupt zuerst von sich ausgestoßen hat.« – Rudolf Steiner⁷ | |

| 7 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (1919; GA 293), Dornach 1992, S.42 ff. | |

| Steiner spricht hier von einem Abbild des Kosmos, das ausgestoßen wird durch ein Antipathisches, gleichsam wie die Samen eines Baumes. Baum und Same gehören ontologisch zusammen wie Umwelt und Gehirn, sie verhalten sich komplementär wie die beiden Halbkugeln. Die Affinität der getrennten, aber zusammengehörigen Dinge ist in diesem Fall die Nerven-Sinnes-Organisation, die zurückgeblieben ist nach der Trennung. Die Nerven sind wie herausgelöste Wurzeln der Außenwelt, nachdem Kopf und Kosmos sich getrennt haben. Auch das Auge stammt von der Sonne ab,⁸ es ist lichtaffin, ohne Licht geht es zugrunde. Weiter heißt es im Anschluss an obiges Zitat: | |

| 8 Vgl. Goethes Spruch: »Wär nicht das Auge sonnenhaft, / Die Sonne könnt es nie erblicken; / Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft, / Wie könnt uns Göttliches entzücken?« …« (Zahme Xenien 3, 1824) | |

| »Wir betrachten das Haupt nicht richtig, wenn wir es etwa in demselben Sinne eingegliedert denken in den Kosmos wie unser Gliedmaßensystem, mit dem die Sexualsphäre ja zusammengehört. Unser Gliedmaßensystem ist in den Kosmos eingegliedert, und der Kosmos zieht es an, hat mit ihm Sympathie, wie er dem Haupt gegenüber Antipathie hat.« | |

| Die Gliedmaßen und die Gestaltungskraft der Natur gehören ontologisch zusammen. Die Efferenz der motorischen Nerven ist nur zu verstehen im Zusammenhang mit der sympathischen Affinität der Gliedmassen zur gesamten kosmischen Schöpfung, mit der sie über das Blut ontologisch in einem zentrifugalen Gestus zusammengehören.⁹ | |

| 9 Wie wir im Lebendigen immer das Ganze im Einzelnen wiederfinden, so finden wir auch in den Nervenfortsätzen ein Erbe des Blutstroms, mit dem gewissermaßen das Fühlen im Vorstellen zusammenhängt: Es gibt einen rhythmisch schwingenden, sogenannten axonalen Transport von Zellvesikeln und kleinsten Organellen in den Fortsätzen der Nervenzellen, der mit einer Geschwindigkeit von 40 mm pro Tag in zentrifugaler Richtungen, den Arterien entsprechend, verläuft. Aber auch ein langsamerer (1 mm pro Tag) Transport in die gegenläufige Richtung wurde beobachtet, was an das langsamere venöse Strömen denken lässt. (Robert F. Schmidt, Gerhard Thews, Florian Lang: Physiologie des Menschen, Berlin 2000, S.15-16) | |

| Bei der Trennung von Mensch und Kosmos sind die Wurzeln durch zentripetale Antipathiekräfte im Kopf als Nerven zurückgeblieben, der Kopf ist gewissermaßen ent-wurzelt, und die Gliedmaßen, mit dem Blut als Fortsetzung des schöpferischen Lichtraums, blieben mit der Peripherie ver-wurzelt. Die Nerven mit ihrer Elektrophysiologie und ihrem abbauenden »Minus-Stoffwechsel« lassen sich als Negativ des schöpferischen Lichtraums und seiner Vitalität begreifen. Zwischen beiden besteht ein Anziehungsverhältnis. | |

| Es ist ein immer wiederkehrendes Kernproblem in den Lebenswissenschaften, dass wir mit den an der unbelebten Materie geübten Erkenntnismethoden an die biologischen, seelischen und geistigen Phänomene nicht herankommen und immer wieder in den Reduktionismus durch einfache technologische Erklärungsmuster verfallen, wie sie schon bei der Erstellung der Theorie der motorischen Nerven federführend waren: Zuerst war eine technische Vorstellung einer irgendwie gearteten zentralen Steuerung, weil man eine andere gar nicht zu denken bereit bzw. in der Lage war, und um die hat man dann die physiologische Erklärung herumgebaut – ohne jemals die technologischen Grundannahmen kritisch zu überprüfen. Kein Organismus dieser Welt besitzt eine zentrale Steuerungsinstanz, sondern es ist die Einheit des Organismus selbst als Ganzheit, dem sich die Einzelheiten eingliedern. Das war auch der zentrale Kritikpunkt des amerikanischen Neurologen Alan Shewmon [h] zum Hirntodkonzept im Rahmen der Organspende,¹° wo die neue Todesdefinition damit legitimiert wurde, dass man dem Gehirn die Rolle einer zentralen Integrationsinstanz zuwies. | |

| 10 Alan Shewmon, MD: Medizinische Betrachtung des Hirntods, Vortrag vom 21. März 2012 beim Forum Bioethik des Deutschen Ethikrats zum Thema Hirntod und Organentnahme. Gibt es neue Erkenntnisse zum Ende des menschlichen Lebens? Vgl. Hirntod und Organentnahme | |

| Dass es sich bei vielen physiologisch-mechanistischen Erklärungsversuchen lediglich um eine Phänomenverschiebung in die unzugänglich komplexe Mikrowelt des Molekularen handelt, kann auch am Beispiel der Muskelkontraktion gezeigt werden. Wer sich ernsthaft die Frage stellt, wie es überhaupt zu einer muskulären Bewegung kommt, wird dabei feststellen, dass der eigentliche ursächliche Beweger im mechanistischen Erklärungsmodell nicht zu finden ist. Fragen wir, wie kommt es zur Beugung des Armes? Antwort: weil sich der Bizeps zusammenzieht. Frage: Aber wie kommt es zur Kontraktion, wer zieht hier an was? Antwort: Molekularphysiologisch gibt es ein Eiweißmolekül namens Myosin,[i] welches sich streckt und ein sog. Aktinfilament »festhält«, dann macht es eine Beugung, wodurch es zur Kontraktion kommt. – Also nicht ich beuge den Arm, sondern das Myosin. Diese Subjektverschiebung ins Molekulare hilft aber bei der Frage nach der Ursache der Bewegung nicht wirklich weiter, das Phänomen der Beugung bleibt dasselbe, selbst wenn wir ihren Verursacher noch weiter in die Undurchschaubarkeit atomarer Reflexe verschieben bzw. dort verschwinden lassen. Schon Aristoteles [k] wusste, dass sich das Geheimnis des Lebens in der Selbsthervorbringung der Bewegung ohne äußeren Veranlasser verbirgt. Strömende Bewegung im Lebendigen ist ein primäres Phänomen, welches nicht auf etwas anderes reduzierbar ist.¹¹ | |

| 11 Siehe dazu auch Peter Wyssling: Rudolf Steiners Kampf gegen die motorischen Nerven – Das Schicksal einer Weltanschauungsentscheidung in Karl Ballmer und Gerhard Kienle, Siegen 2013. | |

| nach oben | |

| 5 Resonanz | |

| Brauchen wir neue Begriffe, um die neuronalen Prozesse in ihrem Zusammenhang mit dem Seelischen des Menschen wirklich zu verstehen? Nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit dieser Frage scheint hier dem Begriff der Resonanz eine ganz zentrale Bedeutung zuzukommen.¹² | |

| 12 Hans Jürgen Scheurle: Das Gehirn ist nicht einsam – Resonanzen zwischen Gehirn, Leib und Umwelt, Stuttgart 2013; Thomas Hardtmuth: Denkfehler – das Dilemma der Hirnforschung, Heidenheim 2006 | |

| Entlang einer Nervenfaser fließt überhaupt kein Strom, dieser fließt nur senkrecht zur Faserverlaufsrichtung.¹³ Was sich in die Peripherie fortsetzt ist eine Depolarisation der Fasermembran, diese hat aber keinen Signalcharakter bzw. keinen decodierbaren Informationsgehalt,¹⁴ aus dem man auf einen differenzierten Steuerungsprozess schließen könnte. | |

| 13 Robert F. Schmidt, Gerhard Thews, Florian

Lang: Physiologie des Menschen, Berlin 2000, S. 38. Hier wird explizit

darauf hingewiesen, dass die Impulsfortleitung in einem Telegrafenkabel

und in einem Nerv zwei grundsätzlich verschiedene Dinge sind. 14 Hans Jürgen Scheurle: Das Gehirn ist nicht einsam – Resonanzen zwischen Gehirn, Leib und Umwelt, Stuttgart 2013 |

|

| In den Nervenfasern wird entlang der Verlaufsrichtung auch nichts transportiert oder bewegt,¹⁵ sondern sie wird nur von einer elektrodynamischen Welle durchsetzt analog dem Wellenprinzip in Luft und Wasser, wo auch keine Luft- oder Wasserteilchen vorwärts bewegt werden. Insofern hat der Begriff der Efferenz [l] etwas irreführendes, weil er in Analogie zur elektrischen Leitung einen gerichteten Stromfluss von A nach B suggeriert, der eben nicht vorhanden ist. Vielmehr entspricht das Geschehen in den Nervenbahnen einem physiologischen Resonanzphänomen. | |

| 15 Siehe Robert F. Schmidt, Gerhard Thews, Florian Lang: Physiologie des Menschen, Berlin 2000, S. 15-16. | |

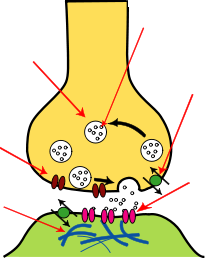

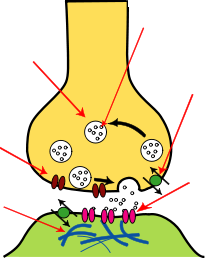

| Um es zu verdeutlichen, vergegenwärtigen wir uns einmal die Vorgänge an einer Synapse: Durch die Depolarisation (Aktionspotential) kommt es zu einer Freisetzung von kleinen Vesikeln in den synaptischen Spalt, die z.B. den Botenstoff Acetylcholin als Neurotransmitter enthalten. Dieser gelangt nun an die Membran der nachgeschalteten Zelle, wo Rezep- | |

| toren sitzen, an welche das Acetylcholin »andockt« wie ein Schlüssel in ein passendes Schloss. Dies führt dann über weitere Zwischenschritte dazu, dass die Membran der Nachbarzelle ebenfalls depolarisiert und die Erregung somit weitergeleitet wird. Eine höchst plausible Theorie, weil dadurch zahlreiche pathologische und pharmakologische Vorgänge erklärbar werden. Dass dieser doch recht komplexe, über mehrere Kaskaden verlaufende »Mechanismus« nun aber bis zu 1000 Mal pro Sekunde abläuft, wird meist gar nicht realisiert, aber darin liegt das eigentlich Wesentliche des Vorgangs! Man könnte hier auch von einem zur Physiologie gewordenen Ton sprechen, der das Ganze primär in Gang setzt und die einzelnen Metabolismen wie ein Resonanzphänomen nach sich zieht. |  |

| Der empfindende Teil unseres Leibes (Astralleib [m]) ist, so gesehen, musikalisch organisiert, er »durchtönt« unseren Organismus in Analogie zu den bekannten Chladnischen Klangfiguren [n], wobei er strukturierend und abbauend eingreift. In den Nervenbahnen werden dabei keine Steuerungsinformationen transportiert, sondern sie sind eine Art Klangkörper für unser resonanzartiges Verhältnis zur Umwelt, was wir auch als Wachheit bezeichnen, und diese Resonanz ist immer mit einem physiologischen Schwingungsprozess verbunden. Die Spiegelneurone vermitteln uns anschaulich dieses Resonanzgeschehen bis in die einzelnen neurologischen Phänomene hinein. | |

| Seit den Arbeiten des Informatikers Christoph von der Malsburg [o] und des Hirnforschers Wolf Singer [p] über die neuronalen, synchronen Schwingungen als Korrelate des Bewusstseins¹⁶ ist hier ein ganz neuer Verständnishorizont aufgegangen, der weg von einer mysteriösen, zentralen Datenverarbeitungstheorie und hin zu einer über den Einzelorganismus hinausreichende, integralen Empfindungs- oder Intentionssphäre führt, die wir im anthroposophischen Kontext das Astralische nennen. | |

| 16 Wolf Singer: Der Beobachter im Gehirn, Essays zur Hirnforschung, Frankfurt 2002; ders.: Consciousness and the Binding Problem. – Unser Gehirn besitzt eine sog. distributive, d.h. verteilende Organisation. Bei der Wahrnehmung beispielsweise einer Katze wird die optische Information auf unserer Großhirnrinde in lauter nicht mehr weiter unterteilbare optische Elementarqualitäten zerlegt, z.B. horizontal, grau, rau, gekrümmt, fleckig usw. zerlegt, die auf jeweils separaten Orten auf unserem Sehzentrum verarbeitet werden. Der Moment, wo wir die Wahrnehmung bzw. die Erkenntnis ›Katze‹ haben, ist mit einer Synchronisation der Schwingungsimpulse all der daran beteiligten Nervenzellen verbunden. Dies trifft vermutlich auch auf die sog. sensomotorische Integration zu, also die Vernetzung von Wahrnehmung und Bewegung. | |

| Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage der neuronalen Efferenz ganz neu. Wenn ein lebendiges System als »Resonanzkörper« dient (wir bleiben auf der physikalischen Beschreibungsbene), dann können wir eigentlich nicht von einer Ausbreitungsrichtung sprechen. Im Organismus werden die elektrophysiologischen Schwingungen nur durch die anatomischen, insbesondere durch die synaptischen Bedingungen in verschiedene Richtungen gezwungen. Jede Nervenfaser kann sowohl zentrifugal wie auch zentripetal leiten. Nur an den Synapsen wird über die Richtung der Impulsausbreitung entschieden, und hier kann auch ein Impuls gestoppt werden. – Wenn in einem Zimmer musiziert wird, sind die Töne im ganzen Raum anwesend und durchdringen den ganzen Menschen, insbesondere auch sein Knochensystem. Nur durch die besondere Anatomie des Ohres wird die Resonanz »konzentriert« und in eine, in diesem Fall zentripetale, Richtung gelenkt. Analog wie Ton und Ohr verhalten sich astrale Resonanz und Nervensystem. | |

| Die Nerven lassen das elektrophysiologische Resonanzgeschehen zwar besonders hervortreten, in Wirklichkeit ist es aber im gesamten Organismus vorhanden. Alle Körperzellen haben »schwingende« Membranpotentiale. Das gesamte System des Leibes wird von einer Vielzahl kohärenter Oszillationen durchsetzt, sonst könnten wir zum Beispiel nicht die elektrischen Herzströme (EKG) an den Extremitäten ableiten. Die noch junge Wissenschaft der Chronobiologie wird hier noch vieles ans Licht bringen. | |

| Das Phänomen der efferenten und afferenten (= zuführenden, zentripetalen) Leitungen muss also ganz anders gewertet werden; die Astralität als intentionale Wechselwirkung zwischen Umwelt und Organismus hat keine lokale Dimension oder Richtung. Wenn ich Lust auf einen Kaffee habe, kann ich nicht fragen, wo ist diese Lust; im dreidimensionalen Raum ist sie nicht vorhanden. Aber sie realisiert sich physisch über ein Resonanzgeschehen und die sensitivsten Eintrittspforten dieser Resonanzen sind das Gehirn und seine Metamorphosen – die Sinnesorgane; sie sind die primären Klangkörper der Astralität. Sie resonieren mit der Umwelt, und daher sind wir als Wachende permanent von efferenten und afferenten Oszillationen durchsetzt, zwischen denen aber dem Wesen nach kein Unterschied besteht. Unsere Nerven befördern keine Steuerungsimpulse, sondern die in ihnen zur Physiologie gewordenen Töne sind die Spuren dessen, was wir Wachheit nennen. Über die sogenannten motorischen Nerven er-wacht der Bewegungsmensch; dieser sitzt nicht im Gehirn, sondern lebt im Integrationsprozess von Leib und Umwelt. | |

| Wenn zwei Menschen auf der Straße gehen und der eine stürzt, woraufhin ihn der andere stützt, dann sind beide astralisch gesehen ein oszillierender Zusammenhang, wie ein Organismus, weil der Versuch des Stürzenden, sich aufrecht zu halten, vom Stützenden quasi synchron unterstützt wird, das ist das primäre Phänomen. Die Unterteilung in Wahrnehmung und Handlung ist ein sekundäres Phänomen, das durch ein fragmentierendes Kopfbewusstsein angerichtet wird. Ebenso wird die Trennung in motorisch efferente und sensorisch afferente Nerven eigentlich eine unzulässige Unternehmung, wenn wir es vor dem Hintergrund eines mit der Umwelt kohärenten Resonanzgeschehens betrachten, weil Resonanz keine Richtung hat. | |

| Natürlich kann der Stützende die Handlung durch eine zerebrale Veto-Funktion auch unterlassen und seinen Begleiter fallen lassen. Das ist dann aber ein sekundäres, in diesem Fall ein pathologisches Phänomen. Die Iche sind nur im Kopf voneinander getrennt, im Willen sind sie wie ein ineinandergreifender Organismus, wie es auch in gesunden Arbeitsverhältnissen unschwer zu beobachten ist. Man denke nur an eine Baustelle oder an ein Orchester. | |

| Elementar für das Verständnis ist die Einsicht, dass die resonanzartig organisierte Beziehung zwischen Leib und Umwelt ursprünglich noch viel enger war – daher rührt die Perfektion der tierischen Bewegung. Wenn ein Eichhörnchen wie schwerelos auf den Zweigen von Baum zu Baum huscht, dann ist dieses »Bewegungsprogramm« nicht im Gehirn – dieses spiegelt die Zweige nur in den Leib hinein –, sondern das Bewegungsprogramm sind gewissermaßen die Bäume und Zweige selbst, denen das Eichhörnchen nichts ›Eigensinniges‹ entgegensetzt. Zwischen der Form der Äste und den Bewegungen des Eichhörnchens besteht eine resonanzartige Beziehung, die durch keinerlei »Eigengesetzlichkeit« des Eichhörnchens gestört wird, daher die Souveränität seiner Motorik. | |

| nach oben | |

| 6 Handeln aus der Peripherie | |

| Wenn ein Chirurg einen Tumor aus dem Bauch entfernt, dann bewegt er seine Hände nicht nach Maßgabe eines präbewußten Bereitschaftspotentials auf seinem motorischen Cortex, wie es die moderne Neurophysiologie erklärt. Er bewegt seine Finger nicht nach einer Vorstellung, die er mit seinem Hirn im Sinne einer Handlungsplanung generiert. Was den guten Chirurgen ausmacht, ist die Kunst, seine Hände so zu bewegen, wie es die tatsächlich vorliegenden anatomischen Verhältnisse erfordern, wie es sich im individuellen Fall unmittelbar darbietet. Natürlich hat er eine Vorstellung vom Ablauf der Operation, aber die ist nur eine Voraussetzung und hat mit dem eigentlichen Gelingen des Eingriffs nichts zu tun, wie auch ein optimales Instrumentarium noch keinen Erfolg garantiert. Die ideale Bewegung des Chirurgen ist die, wenn keinerlei Eigensinn oder Eigengesetzlichkeit seinen Bewegungsablauf bestimmt, sondern wenn dieser rein aus dem heraus sich gestaltet, wie es die jeweiligen Verhältnisse erforderlich machen. Wenn er nur nach dem Lehrbuchwissen, d.h. nach einem Plan handelt, dann passieren die schlimmsten Dinge. Die Operation gelingt umso besser, je weniger die eigenen Vorstellungen des Chirurgen in den Handlungsablauf mit eingehen, und je mehr die Wahrnehmung das Steuernde ist. | |

| In diesem Zusammenhang muss auch auf die bedeutenden Arbeiten Viktor von Weizsäckers zum Gestaltkreis hingewiesen werden,¹⁷ wo er die Einheit bzw. die Untrennbarkeit von Wahrnehmen und Bewegen formuliert. | |

| 17 Viktor Weizsäcker: Der Gestaltkreis, Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen, Stuttgart 1940 | |

| Es ist tatsächlich ein immer größer werdendes Problem in der Arbeitswelt, dass die Handlungen nicht aus der Peripherie, aus den Notwendigkeiten und Sinnstrukturen des tatsächlich Gegebenen, sondern vor allem vom Zentrum, d.h. vom Zustand des Handelnden bestimmt werden. Jeder aufmerksame Beobachter kann das jeden Tag beobachten: Man tut nicht mehr das Sachgemäße, das objektiv Notwendige, sondern immer mehr Handlungen dienen einem Fremdzweck, der meist einer externen zentralistischen Regulierungsinstanz, d.h. einem »fernen Gehirn« entspringt. | |

| Wenn heute ein Banker an seinem Laptop eben mal ein halbes Volksvermögen verzockt oder wenn – aktuell, nach dem Platzen der Finanzblase – die Hedgefondsmanager jetzt mit Agrarprodukten spekulieren und den Weltmarktpreis für Reis kurzerhand um 1000 % nach oben befördern,¹⁸ was wiederum Millionen Menschen in den Hungertod treibt: Dann haben wir hier die sozialpathologischen Auswüchse einer solchen Irrlehre anschaulich vor uns. Das Prinzip der externen Steuerung in der Arbeitswelt hat schon zahllose soziale Krankheitsprozesse erzeugt, die aufzuzählen hier den Rahmen sprengen würde. Wer aber diese Dinge in ihrem Zusammenhang mit der Vorstellung von den motorischen Nerven wirklich durchschaut, versteht die Steiner’sche Vehemenz in dieser Angelegenheit. | |

| 17 Jean Ziegler im Interview mit Adelbert Reif, in: DIE DREI 2/2013 | |

| Aus eigener 30jähriger klinischer Erfahrung als Chirurg gäbe es vieles zu berichten, zu welch verhängnisvollen Entwicklungen eine solche »Verkopfung« der Arbeitswelt mittlerweile geführt hat. Das Notwendige und Naheliegende ärztlichen Handelns wird zunehmend behindert durch Sachzwänge, die dem Eigenleben von unzähligen Steuerungs-, Kontroll-, Prüf-, Zertifizierungs-, Verwaltungs- und juristischen Institutionen entspringen, aber nicht der konkret vorliegenden medizinischen Sachlage und den wirklichen Bedürfnissen des Patienten. Die Ärzte werden zunehmend in eine formelhafte Pflichterfüllung gedrängt. So hat der steuernde Einfluss ökonomischen Denkens auf das medizinische Handeln in vielen Fällen das erzeugt, was er eigentlich verhindern sollte: eine Explosion der Kosten. | |

| Ein Arbeitsleben, welches sich nicht mehr an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen und an den sozialen Notwendigkeiten entwickelt, welches nicht von der Selbstvergessenheit und unmittelbaren Hingabe des Einzelnen veredelt, sondern von den Kopfgeburten sachfremder Eigeninteressen überladen wird, entwurzelt die Menschen aus der Vitalsphäre ihres eigentlichen Daseinsgrundes – der gemeinsamen Arbeit an einer besseren Welt. | |

| in »die Drei« 12/2014; S.9-22 | |

| Unsere Anmerkungen | |

| a] vgl. Mbl.16 | |

| b] der Physiker Aloiso Luigi Galvani | |

| c] der Physiologe Hermann v.Helmholtz | |

| d] der Neurochirurg Wilder Graves Penfield | |

| e] der neurologisch interessierte Psychologe und Schriftsteller Michael Steven Anthony Graziano | |

| f] der Physiologe Benjamin Libet | |

| g] vgl. Mbl.9 | |

| h] der Neurologe Alan Shewmon | |

| i] Myosin ist ein Motorprotein in eukaryotischen Muskelzellen, das mithilft, chemische Energie in Kraft (Bewegung) umzusetzen. | |

| k] Der Naturforscher und Philosoph Aristoteles von Stagira war ein Schüler Platons von Athen. | |

| l] aus lat. efferre (~ hinaustragen, - führen, -bringen) | |

| m] vgl. Mbl.5 | |

| n] Diese musterartigen Figuren ergeben sich, wenn eine dünne mit Sand bestreute Platte in Schwingung versetzt wird (zB. mit einer Stimmgabel oder einem Geigenbogen). | |

| o] der Neurobiologe Christoph von der Malsburg | |

| p] der Neurophysiologe Wolf Joachim Singer | |

| nach oben oder zur Übersicht | |

| © for Unsere Anmerkungen 2015 by DMGG revid.201505 |

|

| https://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmblB40.htm | |